Vaffanculo, ebbene sì: la sovversione del teatro queer italiano

- Chiara Tommasi

- 10 giu 2025

- Tempo di lettura: 5 min

Aggiornamento: 20 giu 2025

Rubrica: Attivismo artistico – Pride Month

È Giugno, le strade delle città si affollano di cortei e i loghi di brand e piattaforme si tingono di arcobaleno per celebrare il Pride Month: si respira, seppur spesso illusoriamente, la libertà di poter esprimere pienamente se stessə. Più fondamentale che mai, in questo mese, è ricordare che ciò che oggi appare normale – come vedere l'amore queer rappresentato senza scandalo né pietismo – è in realtà il risultato di decenni di battaglie culturali che hanno dovuto scardinare un sistema di rappresentazione profondamente radicato. Un capitolo fondamentale di questa storia di emancipazione si scrive nell'Italia degli anni Settanta, sui cui palcoscenici teatrali comincia a delinearsi una rappresentazione inedita dell'identità gay, capace di sfidare apertamente i tabù di una società ancora profondamente conservatrice.

Fin dalla sua genesi, il teatro ha sempre occupato un posto centrale nella rappresentazione di società e individui, trascendendo la dimensione del mero intrattenimento e assolvendo la funzione di vero e proprio laboratorio politico, dove le dinamiche umane vengono disarticolate, le norme sociali messe sotto processo e, talvolta, si instilla la scintilla di un cambiamento radicale.

Nel contesto LGBTQIA+, questa dimensione assume un significato ancora più profondo. Costrette ad aderire alle norme etero-patriarcali per potersi inserire e muovere all'interno della società, le persone queer hanno stretto un rapporto particolare con la performatività: le loro esistenze si sono dovute ridurre a una continua messa in scena di una norma che, lungi dall'avere fondamenti scientifici, risponde piuttosto a una volontà repressiva che mira a escludere l'Altro e a preservare un ordine sociale corrispondente al dominio bianco e maschile. Quando la tua stessa esistenza è politica, il palcoscenico diventa il luogo dove rivendicare il tuo diritto ad esistere.

Fino agli anni '50 del Novecento, le produzioni italiane sono ancora fortemente assoggettate a una secolare eredità di rappresentazioni distorte dell'omosessualità, una galleria di personaggi confinati ai margini: figure morbose e devianti, reietti perversi destinati a percorsi narrativi rigidamente codificati. La drammaturgia tradizionale riservava infatti a questi personaggi soltanto due epiloghi possibili: la morte – spesso autoinflitta come espiazione – o la redenzione attraverso il ripudio del proprio orientamento sessuale, presentato come un passato peccaminoso. Ciò che accomunava tutti questi personaggi era la completa assenza di una corretta rappresentazione della condizione reale dell'individuo omosessuale, i cui tratti venivano semmai ricondotti a stereotipi che portavano già inscritto il giudizio morale della società.

Una prima timida svolta si manifesta tra gli anni '50 e '60, quando drammaturghi come Giuseppe Patroni Griffi e Giovanni Testori cominciano a dare finalmente corpo a personaggi omosessuali realistici. Opere come Anima nera, Persone naturali e strafottenti e L'Arialda (che fu addirittura censurata e proibita) inaugurano una nuova stagione teatrale che supera lo stereotipo sessuale e pone le basi per un'esplorazione dell'essere queer ben più complessa e articolata.

È, tuttavia, difficile individuare un filo conduttore comune in questa produzione eterogenea: forse proprio tale diversità riflette l'anarchia libertaria che caratterizzò quegli anni, prima che il riflusso degli anni '80 ricomponesse il discorso su binari più borghesi.

È appunto nel fermento creativo degli anni '70 che nasce il cosiddetto teatro frocio, un teatro militante e politico che utilizzava il travestitismo come strumento per decostruire la “normalità” eterosessuale, opponendole un'esperienza di "transessualità antidentitaria" – secondo la definizione di Mario Mieli – che rappresentava una "via schizofrenica alla rivoluzione": un'espressione di genere completamente svincolata dalle norme dell'epoca e volta a una liberazione sessuale globale.

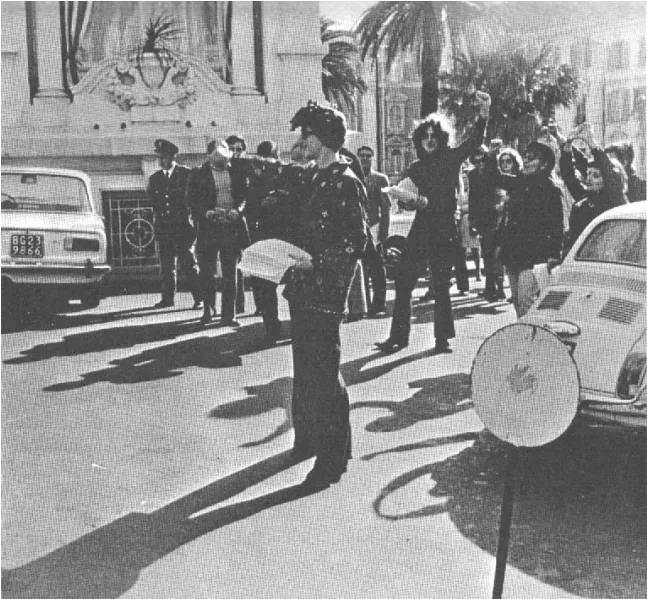

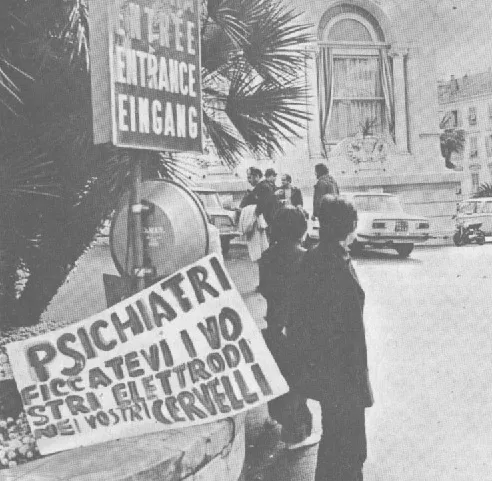

Manifestazione dei C.O.M. contro la terapia psichiatrica d'inversione

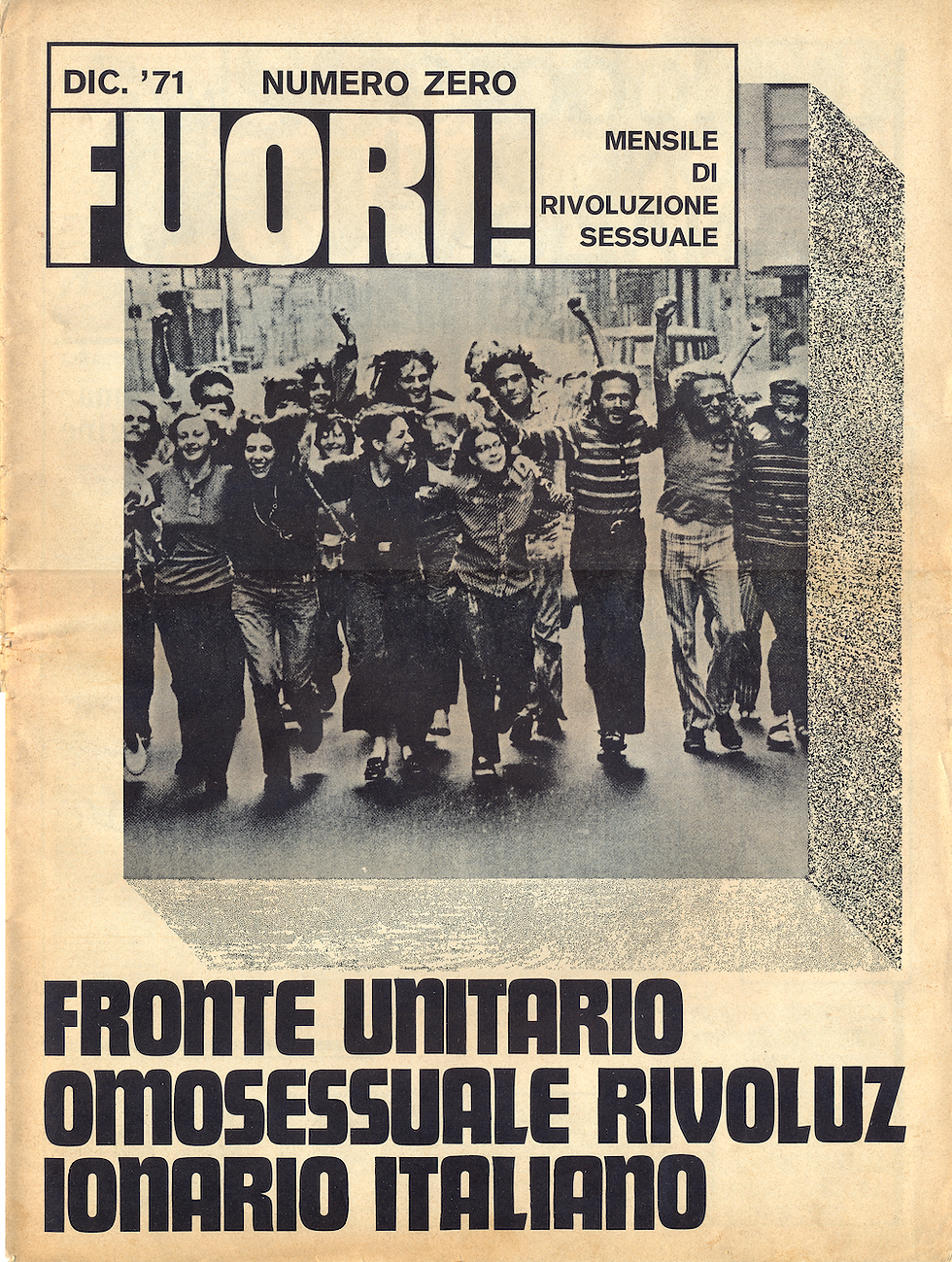

La vera rottura arriva però nel 1971: il 15 aprile La Stampa pubblica un articolo di Andrea Romero a sostegno della "terapia psichiatrica d'inversione" dell’omosessualità, spingendo un gruppo di giovani – tra cui Alfredo Cohen, Ciro Cascina e Mario Mieli – a rispondere con una lettera che il quotidiano, tuttavia, rifiuta di pubblicare. Quella stessa lettera, pochi mesi più tardi, diventerà il manifesto del numero zero di Fuori!, prima rivista italiana del movimento omosessuale animata da un duplice obiettivo: creare controinformazione libera e costruire una rete militante per la liberazione sessuale, senza la quale nessun individuo potrà mai considerarsi compiutamente libero.

È immediatamente chiaro al collettivo che per perseguire questo fine sia necessario passare attraverso il teatro, in quanto strumento privilegiato per decostruire l'ordine eteronormativo: se l’espressione di genere è performativa – come arriverà a teorizzare Judith Butler – allora la scena teatrale costituisce per eccellenza il mezzo per smascherare l'artificialità delle categorie sessuali imposte dal potere dominante. La repressione infatti colpisce più duramente chi sfida i confini binari del genere attraverso espressioni appariscenti e androgine, rivelando come il controllo della sessualità costituisca il fondamento stesso del dominio patriarcale. L'eterosessualità, tuttavia, non è condizione naturale, ma una norma costruita storicamente per perpetuare specifici rapporti di potere. Chi stabilisce, dunque, in senso oggettivo e universale chi sia l'Altro? Chi decide quale sessualità sia "normale" e quale "deviante"?

Il teatro queer ribalta questa logica, trasformando la marginalità in strumento sovversivo. Attraverso il travestimento e la parodia, non solo si espone l'instabilità delle identità di genere, ma si apre uno spazio di libertà dove sperimentare forme alternative di desiderio e relazione. Lo spettacolo simbolo di questa rivoluzione è La Traviata Norma, ovvero: vaffanculo… ebbene sì, che irrompe sulla scena milanese nel 1976 grazie al Collettivo Nostra Signora dei Fiori, formato da Mieli, Cohen e alcuni membri dei nascenti COM (Collettivi Omosessuali Milanesi).

"La scena è in platea, gli attori sono gli spettatori. Quindi riflettori puntati sul pubblico e Collettivo Gay schierato davanti alle prime file pronto all’abbordaggio come i tigrotti della Malesia. Il cabaret si trasforma in happening, aggressiva terapia di gruppo. Il teatro diventa vita, comportamento" – Nicola Garrone.

Lo spettacolo viene presentato come un momento reale di liberazione collettiva, coinvolgendo – o stravolgendo – il pubblico non solo emotivamente, ma anche fisicamente. Di fatto La Traviata Norma trascende il concetto stesso di omosessualità per abbracciare la dimensione più universale del desiderio, non più deviante e perverso, bensì libero da etichette, sottratto al senso di colpa e alla vergogna del tabù. Alla base dell'opera c'è una critica feroce alla retorica del potere normativo e alla manipolazione mediatica, veicolata però attraverso una comicità surreale e camp.

La Traviata Norma fu l'unico spettacolo del Collettivo Nostra Signora dei Fiori e l'ultimo impegno attivo dei COM. Una fine tuttavia solo apparente, poiché lasciava ai posteri un'eredità fondamentale: cinquant'anni dopo, mentre il dibattito sui diritti LGBTQIA+ continua a infiammare la scena pubblica italiana, quella pionieristica intuizione del teatro come spazio di liberazione e decostruzione delle norme sociali risuona più attuale che mai.

Abbiamo recitato per tanto tempo, siamo attori consumati. Adesso possiamo cominciare a vivere, e sarà un gran bello spettacolo! – Manifesto del Gay Liberation Front, 1970

c.t.

Anche in Italia qualcosa si muove!