Frequenze ribelli: la resistenza delle radio libere

- Chiara Tommasi

- 29 lug 2025

- Tempo di lettura: 5 min

Gli anni '70 in Italia furono un decennio di profonde contraddizioni, dove la distruttiva tensione politica degli anni di piombo conviveva con un inarrestabile fermento creativo e artistico. In questo clima di cambiamento e protesta, un'onda sonora stava per travolgere il panorama culturale, ridefinendo il modo in cui gli italiani vivevano musica e informazione.

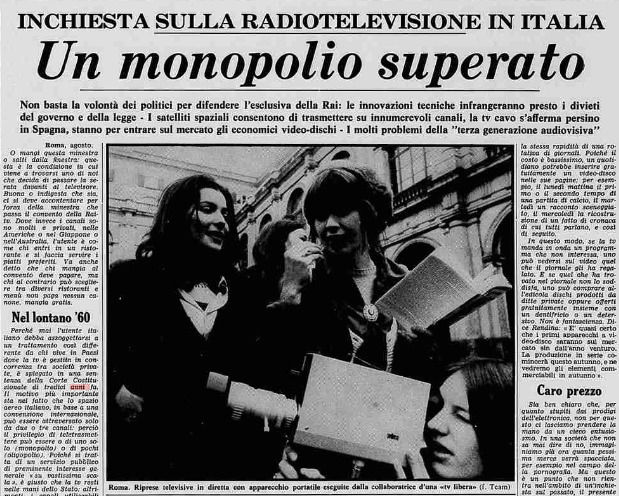

Per quasi cinquant'anni, la radio era stata monopolizzata da un’unica voce, quella della Rai, che deteneva l’esclusiva sulle trasmissioni e rendeva conseguentemente illegale qualsiasi tentativo d’espressione autonoma. Nel 1976, tuttavia, il panorama radiofonico subì una virata radicale: il 28 luglio la Corte Istituzionale, con la sentenza n. 202, aprì in modo irreversibile la liberalizzazione dell'etere, dando inizio al febbricitante fenomeno delle radio libere.

Forse per noi, oggi, questo può non significare molto; abituati a una fruizione della musica a portata di clic, accessibile e gratuita, è semplice dimenticare che in un'epoca priva di Spotify, YouTube e addirittura scollegata da internet, la musica era un privilegio – in primo luogo di tipo economico – a cui non tutti avevano accesso. L'unica finestra sul mondo sonoro, pertanto, era la radio, in particolare quella portatile, che superando la dimensione privata e domestica a cui era prima relegata, portava la musica nelle piazze, rendendo l'esperienza sonora un piccolo miracolo condivisibile e comunitario.

La radio che proponeva la Rai, tuttavia, in quegli anni non rispondeva più alle esigenze di una generazione sempre più esuberante e politicizzata: le trasmissioni erano caratterizzate da lunghissime introduzioni che lasciavano poco spazio alla musica, a sua volta ormai obsoleta, prevalentemente leggera, operistica o classica, e che raramente si concedeva ad accenni di rock o pop. I palinsesti che proponeva erano, infatti, ancora largamente costruiti su un gusto e uno stile che ormai non raccontava ai giovani – e dei giovani – più niente.

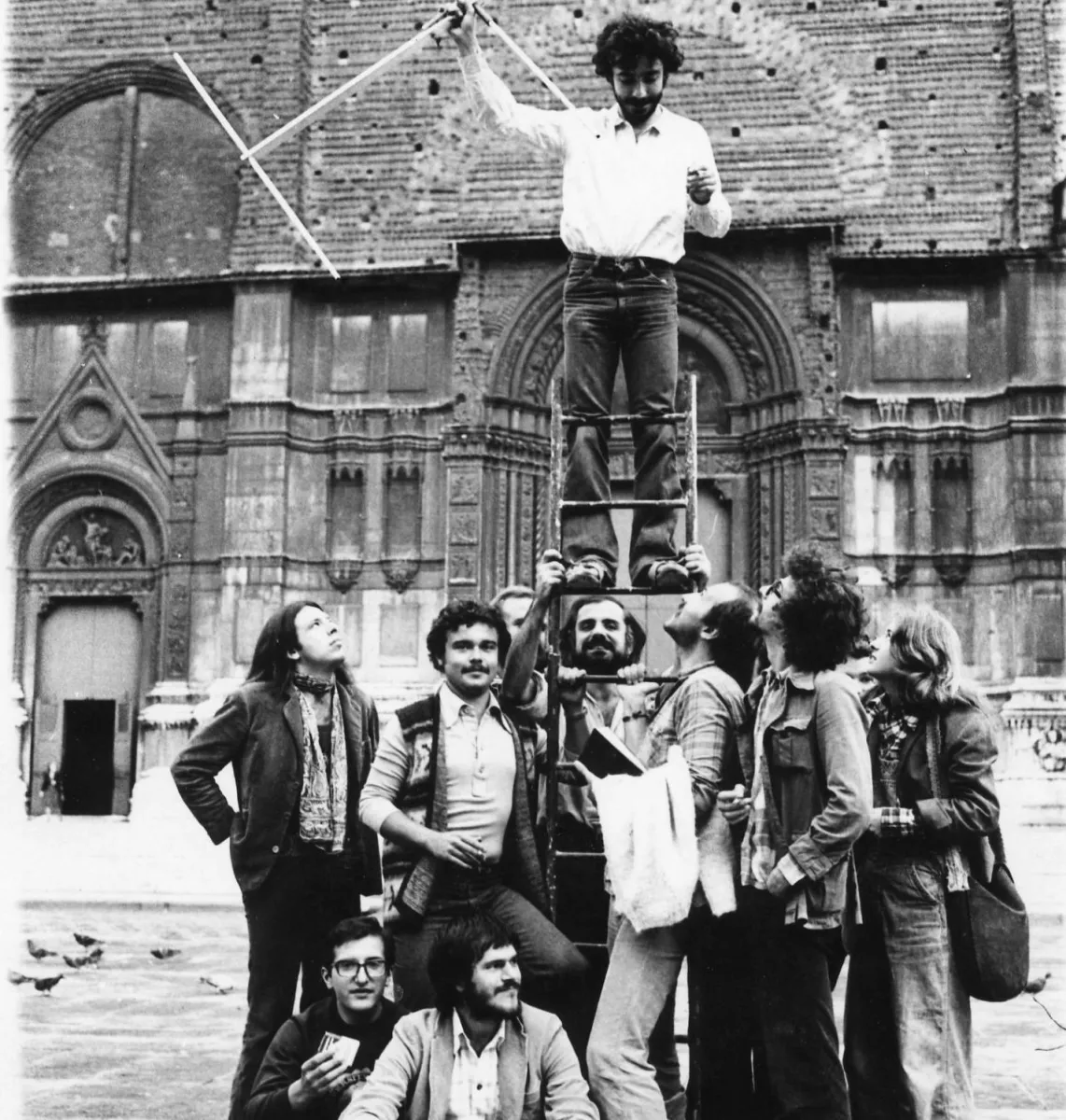

Nacque così il desiderio sempre più urgente di appropriarsi di quel mezzo preziosissimo, cercando modalità alternative – spesso correndo il rischio di una totale anarchia – per esulare dalla cultura mainstream e ritagliarsi degli spazi di libera espressione e comunicazione.

A dare il via alla sperimentazione fu senza dubbio l'esempio di Radio Caroline, un'emittente britannica nata nel 1964 come vera e propria radio pirata. Il suo fondatore, Ronan O'Rahilly, trovò il modo di aggirare l'allora ferreo monopolio della BBC sfruttando un'astuta lacuna normativa: la sua stazione radiofonica iniziò a trasmettere da un'imbarcazione ancorata in acque internazionali, dove l'unica legge applicabile era quella dello Stato in cui la nave era registrata, rendendo di fatto impossibile per le autorità britanniche intervenire.

Dal 1964 al 1990, così, Radio Caroline trasmette indisturbata, utilizzando cinque diverse imbarcazioni e cambiando diverse proprietà. La musica che animava le sue frequenze era un inno alla nuova scena inglese: Beatles, Rolling Stones, Kinks, Who e tanti altri artisti venivano diffusi ininterrottamente, nelle loro versioni originali, spesso violando apertamente il copyright. Ma c'era un tacito accordo: nonostante le band non ricevessero compensi diretti, i passaggi radiofonici offrivano una visibilità immensa, trasformandosi in una potentissima spinta per le vendite dei loro dischi. Radio Caroline dunque fu un modello di libertà e di sfida che non passò inosservato, ispirando chi, in Italia e altrove, sognava di cambiare le cose.

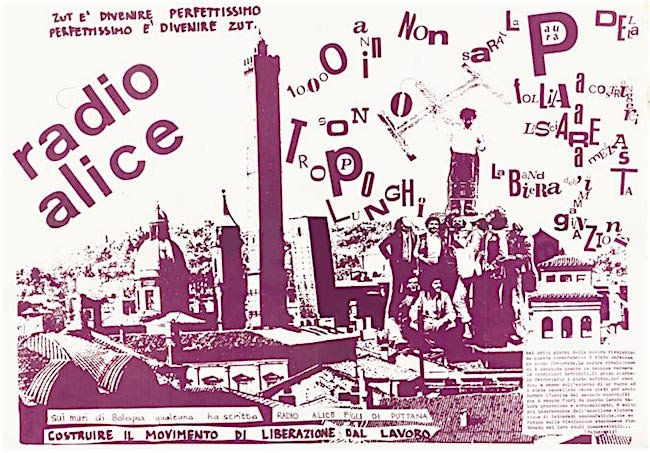

A incarnare lo spirito di questa rivoluzione radiofonica nella nostra penisola, spicca Radio Alice. Nata a Bologna tra il 1975 e il 1976, fu una pionieristica emittente clandestina, fondata da un gruppo di studenti e attivisti di Autonomia e Movimento. Le trasmissioni iniziarono ufficialmente il 9 febbraio 1976 da una piccola soffitta in via del Pratello 41, sulla frequenza 100,6 MHz.

Il progetto incarnava il concetto di "comunicazione liberata": priva di palinsesto, Radio Alice offriva indiscriminatamente la possibilità di passare dentro i suoi microfoni a chiunque avesse qualcosa di urgente da dire, che fosse una canzone, una poesia, una riflessione filosofica o un commento sulla tesa situazione politica corrente. Era l'antitesi del controllo e della censura, un flusso ininterrotto di voci, idee e suoni. Non solo rock e punk europeo o americano, ma anche melodie orientali, musica indiana, nordafricana, sudamericana: Radio Alice si fece megafono di una sperimentazione musicale basata sulla contaminazione, portando all'etere suoni di nicchia che il mainstream ignorava. Il successo commerciale, d’altronde, non era un obiettivo; anzi, c'era la volontà esplicita di rifiutare il gusto comune e l'appiattimento dell'industria culturale, mettendo in gioco la più pura creatività, anche a costo di una vita breve e senza fondi.

Come in molti altri casi di radio libere "di provincia", anche Radio Alice non nasceva soltanto dal desiderio di espressione, ma da un profondo impegno politico. Con queste nuove emittenti, infatti, emerse un'informazione locale e un rapporto con il territorio che, a paragone con il servizio pubblico, risultavano più diretti, capillari e spregiudicati. La radio si trasformò così in un vero e proprio strumento di organizzazione politica e sociale: non solo si lanciavano messaggi di aggiornamento, si organizzavano incontri, comizi, cortei e presidi, ma si dichiarava apertamente "guerra" al potere costituito, smascherando le sue fallacie e denunciando anche la sua omertosa partecipazione alla criminalità.

L'esperienza di Radio Alice si concluse bruscamente il 12 marzo 1977, appena un anno dopo la sua nascita, quando la polizia fece irruzione nei locali in seguito agli scontri armati che avevano causato l'assassinio di Francesco Lorusso da parte delle forze dell’ordine. In un ultimo atto di resistenza, la radio trasmise in diretta il blitz fino alla distruzione delle apparecchiature. Tutti i presenti furono arrestati con l'accusa, successivamente dimostratasi infondata, di aver coordinato gli scontri via etere.

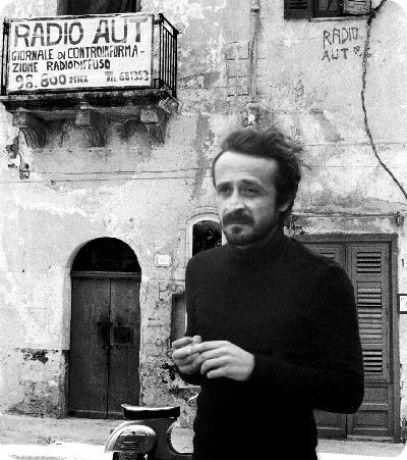

Un altro esempio emblematico di questo fenomeno, che pagò un prezzo altissimo per la sua libertà di espressione, fu Radio Aut. Fondata a Cinisi, in Sicilia, da Peppino Impastato, questa emittente divenne la voce della lotta contro la mafia. Impastato utilizzò la radio per denunciare pubblicamente i crimini di Cosa Nostra e le collusioni politiche, pagando con la vita il suo coraggio: fu assassinato il 9 maggio 1978 proprio per la sua attività di denuncia.

La stagione della radiofonia militante ebbe una vita relativamente breve. Solo poche emittenti, nel tempo, riuscirono a conciliare la loro spinta politica iniziale con una veste più professionale, garantendosi una sopravvivenza duratura. Con la fine del monopolio statale e la progressiva legalizzazione delle trasmissioni, il tumultuoso fenomeno delle radio libere si placò. Se da un lato l'etere divenne accessibile a tutti (seppur con nuove regolamentazioni e, talvolta, censure per le voci troppo radicali), dall'altro la spinta rivoluzionaria si attenuò, lasciando spazio a un panorama radiofonico più frammentato e diversificato.

Con il passare dei decenni e l'avvento dei nuovi media digitali – in particolare con l'esplosione dello streaming – la radio ha progressivamente perso il suo primato nella diffusione musicale e informativa. Oggi, pur rimanendo un mezzo presente, è spesso relegata a sottofondo: ascoltata in auto, nei negozi o in spazi pubblici, ha perso quella dimensione di ascolto attivo e collettivo che la rendeva così vitale negli anni '70.

Eppure, in questa nuova era digitale, timide ma significative voci cercano di recuperare quello spirito. L'applicazione multimediale ROVR ne è un esempio lampante. Con il suo motto "24/7 music, no interruptions, quality selectors, timezoned selections, anti-algorithm", ROVR propone una curatela musicale consapevole, affidata a esseri umani altamente qualificati, offrendo un'esperienza d'ascolto personalizzata e completamente gratuita, libera dall'intelligenza artificiale e dalle playlist automatizzate che affollano le piattaforme odierne.

L'esperienza di ROVR, per quanto indirettamente, è intrinsecamente politica: è una presa di posizione anti-algoritmo e non mainstream che dà la possibilità di scoprire gemme musicali altrimenti inesplorate, dimostrando che è ancora possibile consumare musica consapevolmente ed eticamente, dando valore a curatori che si impegnano per offrire un'esperienza d'ascolto di qualità superiore.

In un certo senso, ROVR recupera l’eredità delle radio libere degli anni ‘70 e ne ricondivide il messaggio: la vera rivoluzione non si fa solo con le parole, ma con le frequenze, i suoni e la coraggiosa libertà di scegliere cosa ascoltare.

c.t.

W la musica libera!