Costruzione del femminile fuori e dentro la pubblicità

- La redazione di Arti Sorelle

- 18 nov 2025

- Tempo di lettura: 7 min

In previsione della mostra collettiva organizzata dall’Associazione Artisti Cremonesi Icona o inganno? L’evoluzione (e distorsione) della figura femminile nella pubblicità dagli anni ’50 ad oggi che sarà inaugurata il 25 novembre alla Biblioteca Adelio Lazzarineti in Via Albert 7, Persichello (CR) approfondiamo il tema della rappresentazione e costruzione del femminile nella pubblicità che sarà ulteriormente ampliato durante il talk che Arti Sorelle terrà domenica 30 novembre alle ore 16:00.

La pubblicità utilizza da sempre l’immaginario comune per comunicare con il consumatore: dovendo attirare rapidamente l’attenzione, fa uso stereotipi, luoghi comuni e immagini immediate ed attraenti, al fine di interessare il target di riferimento e indurlo all'acquisto. Ma la pubblicità non interpreta soltanto l’immaginario per creare spot e annunci; essa stessa ne tesse la trama, alimentando determinate forme di pensiero attraverso specifiche modalità di rappresentazione. Per questo risulta fondamentale “conoscerne il funzionamento, per non trovarci disarmati di fronte al loro indiscutibile potere individuale e collettivo, per non restarne vittime”.

Così, la pubblicità, insieme agli altri prodotti culturali e mediatici, diventa mezzo per costituire l’immaginario collettivo attraverso stereotipi e letture del mondo approssimative che poco tengono conto delle persone oppresse o marginalizzate, in quanto generalmente meno rilevanti per il mercato, al fine di strizzare l’occhio al pensiero dominante. La rappresentazione della donna all’interno della pubblicità è da sempre ancillare a quella dell’uomo, oggettificata e sessualizzata: riassumendo, compiacente allo sguardo maschile. Queste modalità di rappresentazione del femminile hanno radici storiche e sociali profonde: ne Il dominio maschile (1998) Pierre Bourdieu spiega come il genere è stato lungamente e finemente costituito dalla società attraverso un “lungo lavoro collettivo di socializzazione del biologico e biologizzazione del sociale” che ha garantito il perpetuarsi del dominio maschile. Dalla definizione e distinzione dei generi, è derivata poi una gerarchia sociale attraverso cui è stata consolidata l’oppressione dei soggetti femminili. Essendo la donna in una condizione di subalternità, il suo corpo è un “corpo-per-gli-altri”, in quanto per avere importanza deve essere riconosciuto e approvato dallo sguardo del dominante (male gaze). Questo concetto viene perfettamente incarnato dalla pubblicità che, sin dalla seconda metà del ‘900, rappresenta il corpo femminile esclusivamente in funzione di un Altro, prima come moglie, madre e casalinga, poi come oggetto di desiderio sessuale.

Nel 1990, Judith Butler pubblica Questione di genere. Il femminismo e la sovversione dell’identità, in cui afferma l’esistenza di una legge eteronormativa che si è formata e viene alimentata attraverso la performatività che ha col tempo creato un’identità corrispondente a un genere e, a sua volta, a un sesso. Così, si comprende come il genere sia un concetto socialmente costruito e instabile, che ha bisogno di costante riaffermazione attraverso gesti e rappresentazioni che individuano nei media un campo d’azione privilegiato. Questi prodotti – film, serie tv, riviste, video musicali e pubblicità – perpetuano una certa immagine di femminilità e la consolidano, costringendo di conseguenza le donne a modificarsi per restare in uno spazio prestabilito, fatto di controllo dei corpi e subordinazione al soggetto principale: l’uomo.

Michel Foucault, nella Storia della sessualità (1976-1984) spiega come queste rappresentazioni rispondano ad un unico principio: l’isterizzazione del corpo della donna. Questo processo culturale agisce per trasformare il corpo femminile in uno spazio saturo di sessualità, un organismo predestinato alla riproduzione, confinato alla sfera domestica e privata, escluso dall’azione pubblica. Quando la donna esce dall'aspettativa del dominante, causa un disordine che rende la sua figura mostruosa, in quanto minacciosa per l’ordine sociale prestabilito.

A seguito della seconda guerra mondiale – durante la quale le donne dimostrano di riuscire a reggere la società occupandosi della casa, della famiglia e della collettività, lavorando a tempo pieno senza la necessità degli uomini – nasce un importante problema: come far tornare la donna ad occuparsi esclusivamente della casa e della famiglia, facendola ritirare dalla vita pubblica e dal lavoro? Durante il boom economico seguito al secondo dopoguerra, si è trovata una risposta: ricostruire il ruolo della donna su quello della consumatrice. Durante la ripresa economica, infatti, non è più necessario che ci siano due persone a lavorare in famiglia, per cui l’uomo diventa colui che guadagna denaro, mentre la donna colei che deve spenderlo, possibilmente comprando dei prodotti che la invoglino a restare più a lungo in casa, svolgendo mansioni domestiche al servizio di mariti e figli.

Così, vengono ideati centinaia di nuovi prodotti, resi attraenti dalla pubblicità che, intanto, insegna alla donna qual è il suo ruolo. Per vendere questi nuovi articoli è fondamentale innalzare gli standard della pulizia della casa, persuadendo la donna ad acquistare più cose per facilitare il suo compito e a dedicarvisi per sempre più ore al giorno. La pubblicità contribuisce alla definizione del ruolo femminile di moglie, madre e casalinga felice, collegando un’emozione di contentezza all’acquisto di oggetti futili che, però, nascondono la soddisfazione che la donna deve provare nel pulire, e dunque nel ricoprire il suo ruolo sociale.

Un’altra tecnica in voga tra gli inserzionisti diventa puntare sul senso di colpa materno: se un membro della famiglia si ammala, la pubblicità inizia ad incolpare la scarsa pulizia della casa o delle mani dei figli, la cui responsabilità ricade esclusivamente sulle madri, mettendo in discussione il loro amore e cura nei confronti dei propri cari. Le maggiori pretese di pulizia non colpiscono solo l'ambiente domestico, ma anche la cura e l’igiene personale. Seppur alcuni prodotti – come deodoranti o collutori – siano un’invenzione dell’inizio del XX secolo, assumono popolarità soltanto in seguito all’azione persuasiva della pubblicità, che giocando sull’imbarazzo e sulla paura dell’esclusione sociale, convince il pubblico della loro necessità:

“In questa smart age moderna, è contro il codice del buon gusto per una ragazza (o per un uomo, a ogni modo) avere l’odore repellente della sudorazione ascellare sui vestiti e sulla persona. è un difetto che non manca mai di portare con sé la propria punizione: l’impopolarità. E a ragione”

Le donne sono il focus costante degli annunci per la cura del corpo che vedono nella possibilità di creare insicurezze un modo ottimale di fare soldi, aumentando contemporaneamente il controllo patriarcale sui soggetti femminili.

L’esempio più evidente della forza della pubblicità nel modificare i corpi riguarda la depilazione femminile: dal 1915 Gillette decide di espandere la sua clientela, mettendo in commercio un rasoio destinato alla depilazione femminile, il Milady Décolleté. Per far decollare le vendite del prodotto è necessario lanciare un preciso messaggio: i peli sono antiestetici, non femminili e, soprattutto, non piacciono agli uomini, ma grazie al Milady Décolleté nessuna donna dovrà più provare l’imbarazzo di non essere depilata! Questo imbarazzo, però, viene ideato in quel preciso istante in occasione del lancio del nuovo prodotto, in quanto i peli, fino a quel momento, sono totalmente normalizzati tanto sui corpi femminili quanto su quelli maschili.

Durante gli anni ’70, in seguito alla caduta dei tabù sulla sessualità e dell’identificazione tra l’idea di donna e quella di moglie e madre, gli annunci pubblicitari cambiano il modo di rappresentare i corpi femminili: la donna diventa un’icona sexy, riempita di sessualità dall’esterno, fino a incarnare il concetto di donna-oggetto, il cui corpo, paragonato alla merce stessa, diventa un mero mezzo per attrarre il cliente e compiacere il suo sguardo.

Negli anni seguenti, le politiche di deregolamentazione e l'espansione dei mercati globali contribuiscono a un progressivo e generale benessere economico, che ha come conseguenza un incremento nell’utilizzo della pubblicità. Contemporaneamente, la maggiore emancipazione e uguaglianza, soprattutto nel mondo del lavoro, crea l'archetipo della donna in carriera, simbolo di una nuova figura femminile autonoma e indipendente che alimenta, però, delle aspettative irrealistiche ed insostenibili per il genere femminile. Tuttavia, nel settore pubblicitario le maggiori parità in ambito lavorativo e sociale risultano una mera immagine di marketing priva di un reale cambiamento.

Un altro stereotipo che impatta sui corpi del genere femminile è quello della “donna sportiva”: negli anni '80, le pubblicità di attrezzi per allenarsi a casa divennero un fenomeno culturale e i workout “fai da te”, come quelli sponsorizzati dall’attrice Jane Fonda, influenzarono la routine di fitness di molte donne. Grazie alle videocassette, fruibili facilmente dal salotto di casa propria, la moda dell’aerobica plasma l’idea di una ginnastica facile e porta all’estetica di un corpo prestante e tonico, con il dovere di essere sempre in movimento. La rappresentazione della donna degli anni ‘80 rientra nello stereotipo di una persona attiva, tra casa e lavoro, con dei ritmi serrati per far fronte alle esigenze capitalistiche estreme del decennio.

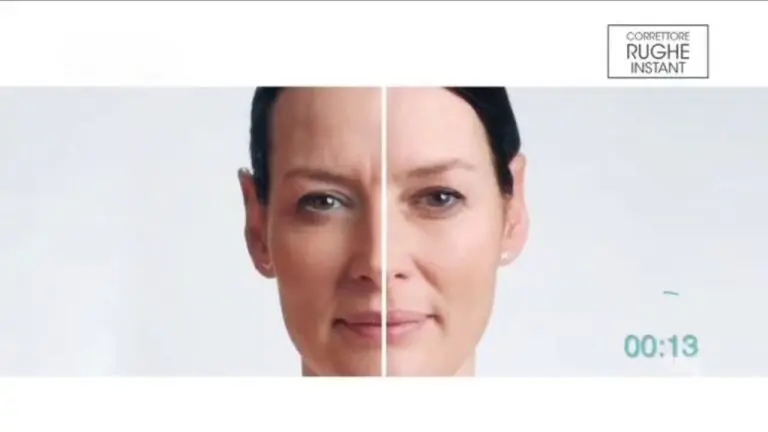

Per il decennio successivo, il corpo femminile – nella sua fisicità provocante – è ancora protagonista degli annunci pubblicitari e degli spot televisivi. Tra gli anni ‘90 e l'inizio del 2000, le donne che sponsorizzano prodotti destinati per lo più ad un target maschile sono figure erotiche e maliziose che inviano messaggi di matrice sessuale. In questo senso, nella pubblicità, la donna è frammentata: attraverso una sola parte del suo corpo, una frase o un’immagine a sfondo sessuale che ha lo scopo di pubblicizzare il prodotto, il corpo femminile risulta – più o meno implicitamente – in vendita. Per rappresentare un ideale che le donne, fin da giovani, si sentono tenute a dover raggiungere, il settore della cura per il corpo e del make-up manifesta ciò che si deve desiderare per poter raggiungere il livello ideale di “bellezza” voluto dalla società.

L’ideale di bellezza tipico delle passerelle negli anni ’90 è l’estetica heroin chic, caratterizzato da una magrezza estrema: il mondo delle celebrità, ormai parte integrante del settore pubblicitario come testimonial, reitera degli standard estetici impossibili e malsani, esaltando corpi estremamente esili e molto spesso vicino a un corpo infantile.

Dagli anni 10 del 2000 le cose iniziano a cambiare, virando il discorso pubblico su tematiche femministe concepite lo scorso decennio, quali la body positivity e la rappresentazione di figure femminili più realistiche e meno compiacenti allo sguardo maschile. Nel 2014, durante un dibattito dell'Adweek di New York, viene coniata l’espressione Femvertising per dare voce al “femminismo di quarta ondata”, che pretende nuove pubblicità femministe che amplino la rappresentazione del femminile e smettano di creare e poi giocare sulle insicurezze delle donne per produrre ricchezza.

La pressione sul corpo femminile, tuttavia, non si è mai allentata: l’industria inventa costantemente nuovi strumenti per “migliorare e modificare” il proprio aspetto, consolidando in questo modo standard elevatissimi che, specialmente in un’epoca di sovraesposizione mediatica come quella attuale, sembra sempre più importante raggiungere. Continuano ad essere promossi prodotti mirati ad evidenziare difetti prima invisibili o inesistenti – come spray per evidenziare e poi radere la peluria sul volto, maschere da indossare la notte per rimodellare il viso, eye patch per cancellare le occhiaie e molto altro – rendendo, di fatto, impossibile riposare realmente dall’ossessione di sé, persino durante il sonno.

In conclusione, è nostro dovere riconoscere dove il marketing agisce per creare nuove insicurezze ed aumentare il controllo sui corpi femminili, cercando di creare spazi e momenti di informazione per comprendere come possiamo resistere all’influenza pubblicitaria capitalista e patriarcale sulle nostre vite e sui nostri corpi.

La Redazione di Arti Sorelle

Commenti