La mamma è uscita: l’arte della Campagna per il salario al lavoro domestico

- Francesca Viapiana

- 26 set 2025

- Tempo di lettura: 7 min

Aggiornamento: 30 set 2025

Rubrica: Attivismo artistico

Dagli anni Dieci del nostro secolo, il capitalismo globale ha generato la “crisi della cura”, la cui conseguenza è evidente: i lavori domestici delle classi più abbienti sono sempre più a carico di donne migranti, spesso costrette a lasciare le proprie famiglie nei paesi d’origine. Questo ha riportato alla luce le teorie della Campagna per il salario al lavoro domestico – una battaglia femminista internazionale degli anni Settanta – e alle opere delle artiste che ne condividevano i principi.

Mariarosa Dalla Costa, dopo aver lasciato Potere operaio – un gruppo di sinistra extraparlamentare – nel 1971, a causa di scontri interni con i compagni uomini che si sentivano minacciati dal femminismo, guidò la costituzione di Lotta femminista, un gruppo marxista attivo per lo più a Padova e nel Triveneto. Entrambi i gruppi consideravano il lavoro salariato una forma di sfruttamento, contrapponendosi alla sinistra istituzionale, la quale, battendosi per l'ingresso delle donne nel mondo del lavoro, concepiva il salario come una delle principali opportunità di emancipazione femminile. Tuttavia, l’interesse di Potere operaio nei confronti di Lotta femminista era soprattutto strategico, non aveva il reale obiettivo di integrare le loro lotte. Per questo motivo alcune militanti di quest’ultimo gruppo si unirono a dei collettivi italiani, americani ed europei per dar vita a una nuova battaglia femminista: la Campagna per il salario al lavoro domestico.

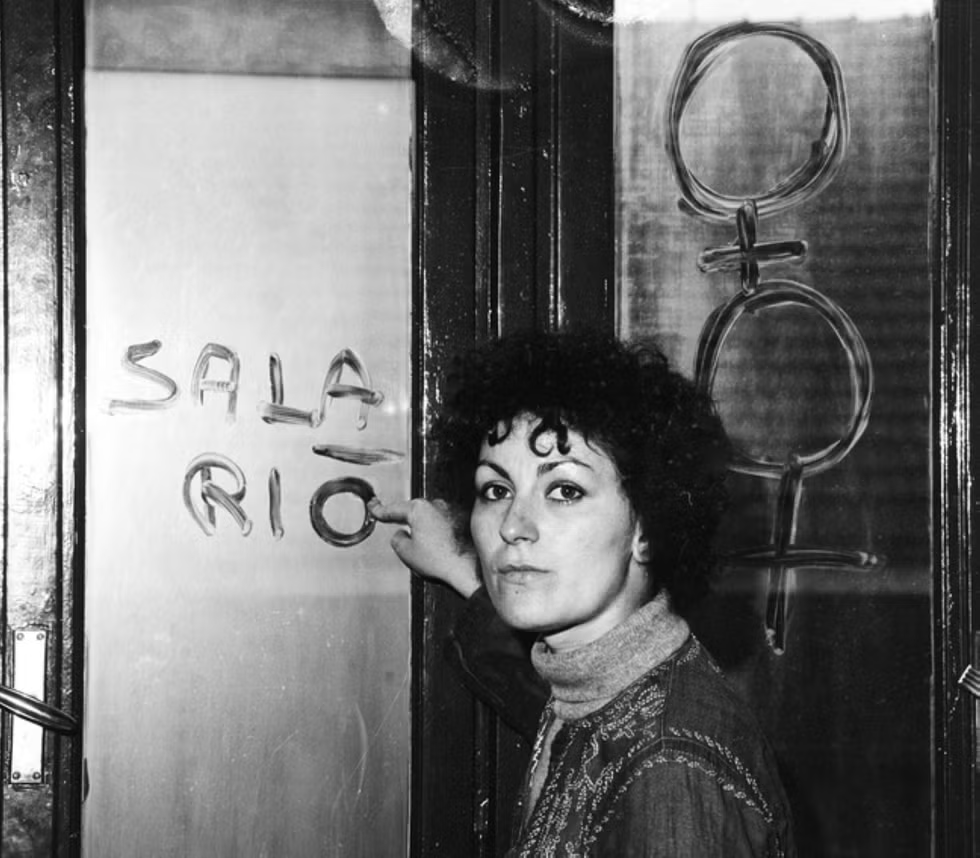

Nel 1978 il congresso italiano della Campagna fu annunciato con un manifesto realizzato dal Gruppo Femminista Immagine, poi solo Gruppo Immagine, collettivo di Varese che si unì al primo nel 1976 e che, come suggerisce il nome, si concentrava sulla dimensione visiva. “Soldi a tutte le donne” era lo slogan del manifesto, il quale fondeva il simbolo di Venere alla forma delle monete, scostandosi così dal simbolo internazionale del movimento – un pugno che stringeva delle banconote – per stabilire invece un’equiparazione tra le donne e il denaro. Le militanti affermavano non solo che la categoria del femminile era inestricabilmente legata al capitalismo, ma anche che la forza-lavoro che si occupava delle mansioni domestiche e del lavoro di cura era da retribuire. Il capitalismo, al contrario, comprava la forza-lavoro di un lavoratore e di una lavoratrice al prezzo di uno solo: l'uomo. Nella società italiana degli anni Sessanta e Settanta, infatti, il lavoro riproduttivo era considerato alla stregua di una vocazione femminile per natura, il cui compenso era soltanto affetto e amore. Così, uno degli slogan più forti e controversi della Campagna era “Anche l'amore è lavoro domestico”. A causa delle forti idee marxiste e l’intransigenza del loro stile comunicativo, la Campagna ebbe un ridotto impatto sul femminismo italiano; tuttavia, alcune delle principali battaglie contro il patriarcato furono condotte insieme e vinte, come la legalizzazione del divorzio e dell’aborto e la possibilità di istituire consultori autogestiti.

Eppure, se da una parte il femminismo sembrava star incidendo sulla società, dall’altra la condizione economica di molte donne italiane era peggiorata tra gli anni Cinquanta e Settanta. Se durante il boom economico si era verificata un'espansione del settore industriale, i dati indicano che questo trend nascondeva un parallelo processo di “casalinghizzazione”.

Mariarosa Dalla Costa insieme a Selma James lanciarono un invito:

“Usciamo di casa […] Già l’abbandono della casa è una forma di lotta. La mamma non può più accettare il ricatto affettivo del marito e dei figli, che diventano inevitabilmente i primi controllori, i primi capetti del lavoro della casalinga.”

Così nel 1975 la Campagna, tramite la sua rivista Le operaie della casa, organizzò una mostra intitolata La mamma è uscita, curata da Milli Gandini – membro di Gruppo Immagine – e tenutasi al Centro de la Maddalena, sede di un gruppo femminista romano.

Una delle opere era una serie di arazzi della curatrice stessa, descritta da lei come una

“Negazione di quello che gli arazzi hanno tradizionalmente rappresentato per le donne: tanto lavoro manuale da eseguire ripetitivamente con punti piccolissimi. Questi arazzi invece, gestiti e decisi da una donna, proprio perché esprimono la lotta contro il lavoro domestico ed extradomestico, sono lavorati con punti molto grandi, sono ricamati il meno possibile e il disegno nasce dal rifiuto del ricamo.”

La gerarchia esistente fra arte e artigianato ha contribuito alla marginalizzazione del lavoro delle donne. Anche se il ricamo cominciò a essere connotato come un’attività inscindibile dal femminile solo nel diciannovesimo secolo, nello spazio di qualche generazione diventò uno strumento cruciale nel disciplinamento delle mogli delle classi medie e nell'incorporamento di un un habitus femminile.

I lavori di Gandini erano deliberatamente grossolani perché volevano incarnare il rifiuto della decorosa purezza e dell'incondizionata devozione coniugale a cui la pratica del ricamo era associata. È vero però che questa scelta aveva anche una conseguenza paradossale: il fatto che fossero eseguiti senza raffinatezza era proprio ciò che conferiva loro un'aura artistica, poiché li differenziava dal ricamo commerciale.

Mariuccia Secol era un’altra artista di Gruppo Immagine che realizzava grandi arazzi utilizzando il bisso, un cotone pregiato su uno sfondo in lino. I contrasti cromatici e la dialettica tra le figure in primo piano e lo sfondo erano generati dalla rimozione dell’ordito o della trama in alcune aree del tessuto, che andava a creare delle figure femminili astratte. Nelle aree di spazio negativo, Secol strappava il tessuto o lo faceva cedere: anche qui, la donna rientrava nella categoria del rifiuto e dell’assenza. Successivamente, cuciva gli orli per evitare che i teli si disfacessero. Gli stessi rammendi, tuttavia, erano molto particolari: pur usando una macchina da cucire, Secol saltava volutamente numerosi punti, lasciando quindi dei piccoli squarci che definiva “smagliature”, alludendo sia a quelle corporee, sia alle sfilature delle calze di nylon. Per certi versi, gli squarci, le sfilacciature e le giunture volutamente maldestre del suo lavoro annunciavano la nascente estetica punk, con i suoi vestiti strappati, le calze smagliate e le spille da balia a suturare tagli o a decorare lobi.

In linea con la Campagna, Milli Gandini non aveva come obiettivo politico la parità di genere, che avrebbe solo provocato, affermavano le sue compagne, uno sfruttamento più equo tra lavoratori e lavoratrici. Ne La mamma è uscita erano esposti anche utensili domestici, che Gandini aveva trasformato in esempi del rifiuto del lavoro femminile. Realizzò pentole sigillate con del filo spinato, scolapasta con buchi finti e un elettrodomestico fittizio chiamato “scopatuttoinunavolta”.

L'insubordinazione di Gandini, allo stesso tempo privata e politica, si manifestava anche in fotografie di simboli femministi disegnati sulla polvere dei mobili e sui vetri sporchi.

Dalla Costa affermava che uno sciopero generale non era mai stato dichiarato, perché nessuno sciopero aveva mai coinvolto le operaie della casa. L’arte di Gandini e la sua “creatività del rifiuto” offrivano degli indizi su come avrebbe potuto configurarsi uno sciopero delle operaie della casa, lasciando intendere che non si sarebbe trattato di un semplice assenteismo rispetto alle mansioni domestiche. In un'epoca in cui in Italia gli scioperi erano spesso processioni austere, ben poco creative dal punto di vista visivo, gli oggetti di Gandini esprimevano la forza dirompente della parodia e del sarcasmo, nonché la necessità di praticare la libertà invece che richiederla.

Quando il movimento femminista italiano iniziò a prendere slancio, la forma concreta degli spazi femministi divenne oggetto di dibattito, come nel caso di alcune militanti del movimento dell'autonomia che rivendicarono una stanza femminista al Leoncavallo, uno dei primi centri sociali di Milano (la cui occupazione il mese scorso ha subito uno sgombero).

Nel 1977, le artiste del Gruppo Immagine – che non avevano uno studio condiviso – organizzarono un laboratorio per discutere il concetto dell'abitare dal punto di vista delle operaie della casa. Come Virginia Woolf aveva osservato in Una stanza tutta per sé, l’architetta Mariagrazia Sironi faceva notare che neanche le case spaziose delle famiglie benestanti prevedevano uno spazio privato per le casalinghe e le loro attività personali. Esplorando quindi l'architettura dei monasteri –in cui ogni monaco aveva la propria cella individuale e dove le aree comuni si trovavano al centro degli edifici – realizzarono che trasporre questo schema in un'abitazione monofamiliare non avrebbe semplicemente garantito alle donne di poter usufruire di una stanza a loro riservata, ma avrebbe reso visibile il lavoro domestico, in quanto avrebbero dovuto spostarsi da uno spazio privato a uno spazio di lavoro.

L’arte di Sironi incarnava delle tematiche femministe come la segregazione delle casalinghe e i limiti della famiglia nucleare. Ad esempio, in Casa Giudice la spinta verso l'esterno che aveva caratterizzato La mamma è uscita assumeva una forma architettonica. Il tetto spiovente ricopriva solo metà della casa, e ogni volta che gli abitanti salivano per raggiungere la zona notte o scendevano per raggiungere le aree comuni, la scala a chiocciola, racchiusa in una struttura in vetro, li portava fuori. L’architettura di Sironi obbligava metaforicamente la famiglia ad abbandonare il proprio isolamento; spingeva la casalinga a rivolgere lo sguardo verso l'esterno, a uscire.

Nonostante la loro forza e il loro slancio, la Campagna per il salario al lavoro domestico e il Gruppo Immagine subirono, come il resto dell’estrema sinistra italiana, l’arrivo del drammatico 1978, in cui anche il movimento femminista iniziò a frammentarsi.

Da quel momento in poi le artiste hanno reclamato il diritto di fare “l'arte per l'arte” e ambire a diventare “artiste famose”, provocando grande disappunto alle compagne, che si aspettavano, da parte loro, un rifiuto delle lusinghe del mondo dell’arte. Se in passato le loro opere erano state firmate come Gruppo Femminista Immagine, all'incontro milanese del 1978 Donne Arte Società le artiste annunciarono che, da quel momento in avanti, avrebbero adottato i criteri autoriali convenzionali e che quindi avrebbero ripreso a firmare le proprie opere individualmente. Nel loro discorso, Gandini, Secol e le altre chiedevano non solo salari per il lavoro domestico – ritenendoli dei sussidi necessari per intraprendere le carriere di artiste – ma consideravano la parità di genere – ovvero la possibilità di competere da pari con gli artisti maschi – come un obiettivo politico, cosa che era in contrasto con la Campagna per il salario al lavoro domestico. Occorre aggiungere che il Gruppo fu aspramente criticato da buona parte delle partecipanti a Donne Arte Società, poiché la sala era dotata di un piccolo podio da cui le artiste parlavano al pubblico, cosa che sembrava denotare una posizione sopraelevata e quindi un sintomo di una deriva autoritaria, cosa del resto evidenziata, secondo alcune, dal loro uso del microfono: un vero e proprio simbolo fallico.

L’esperienza della Campagna per il salario al lavoro domestico si concluse nel 1983 perché non riuscì a sopravvivere all’imponente repressione e alla smobilitazione che caratterizzò tutti i movimenti di protesta degli anni Settanta, di cui aveva rappresentato una delle componenti più originali e avanzate.

f.v.

Per approfondire vi consigliamo il libro Immagini di classe. Operaismo, Autonomia e produzione artistica di Jacopo Galimberti.

Commenti