L'oscura primavera di Unica Zürn

- Chiara Tommasi

- 18 lug 2025

- Tempo di lettura: 5 min

Aggiornamento: 21 lug 2025

Alcune vite sembrano destinate a tracciare verità scomode, lasciando un'impronta indelebile, per poi svanire. Forse la sfida dell'artista, la sua eterna pulsione, è quella di raccontare una verità per salvare chi della sua stessa sofferenza perisce. Quantə grandi artistə abbiamo dimenticato? Quante verità potremmo oggi conoscere, se la storia non avesse rimosso i loro nomi dai suoi cataloghi? Questo destino d'oblio è spettato a Unica Zürn, una straordinaria artista, poetessa e scrittrice surrealista che ha visto, con la sua morte e prima ancora nella sua malattia, la sua identità e il suo nome progressivamente sottrattole.

Nata a Berlino nel 1916, Nora Berta Ruth Unica Zürn conosce sin dall'infanzia gli orrori che si celano sotto l'apparente ordine di un mondo che, in realtà, sta crollando rapidamente in frantumi.

In seguito all'allontanamento del padre – per il quale la ragazza nutriva un amore ai limiti della morbosità – vive la sua adolescenza sotto la custodia della madre, una figura ostile che la introduce all'ambiente nazista e che la osserva indisturbata subire le violenze del patrigno – alto dignitario del Terzo Reich – e del fratello maggiore.

Gli anni dell'infanzia e dell'adolescenza berlinese sono raccontati in forma velatamente autobiografica ne L'uomo del gelsomino e in Primavera oscura, romanzi in cui la scrittrice scende a patti con quello che è stato il suo trauma, tentando con un disperato gesto di auto-affermazione di esorcizzare un dolore che, tuttavia, l'accompagnerà fino alla morte.

Il tema della guerra, gli orrori del nazismo, l’assillante ricerca d'affetto e il disperato – seppur mai soddisfatto – bisogno di essere compresa diventano il filo conduttore di tutta la sua poetica: un palinsesto d’ansia esistenziale, sia personale che globale, che la condurrà ad un sodalizio con la scrittura. È in questo periodo, infatti, che Zürn inizia a scrivere i primi racconti e brevi romanzi per giornali e programmi radiofonici.

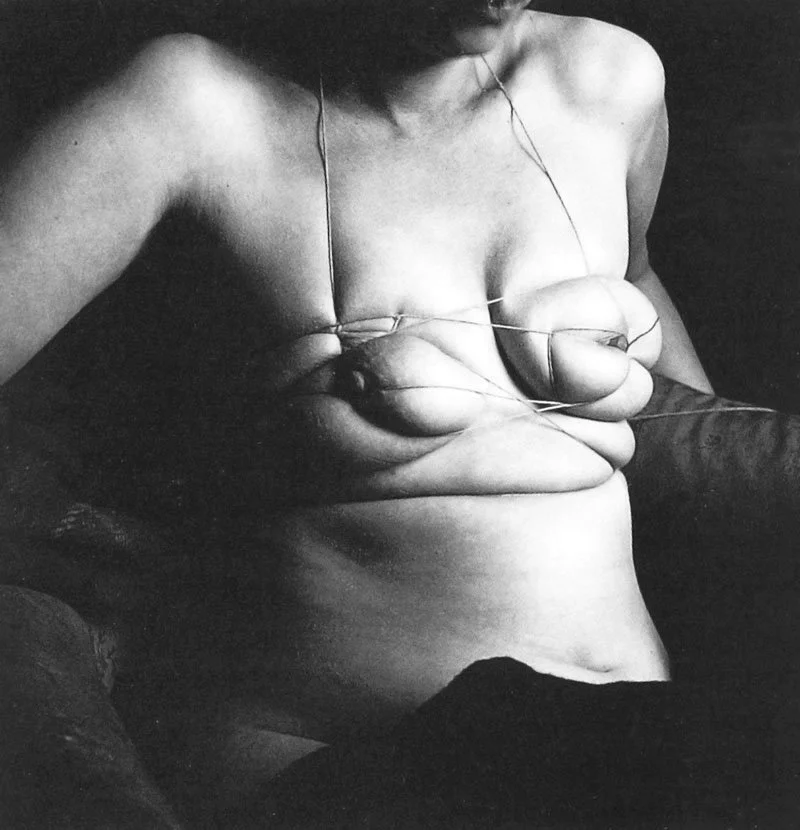

Negli anni '50 una nuova figura fa ingresso nella vita di Unica, deviando irrimediabilmente il suo corso, che per la prima volta stava prendendo una piega produttiva e felice: Hans Bellmer. Artista surrealista, Bellmer ritrova nei lineamenti di Zürn e nel suo corpo ancora in fiore la perfetta musa per le sue sperimentazioni fotografiche. Erotismo e pulsioni di morte si sedimentano alla base di questo rapporto, che terrà Zürn per sempre in catene.

La precarietà della sua salute mentale la porta a proiettarsi sempre altrove, outcast di una società a cui non sente di appartenere e che anzi la respinge. Coglie, dunque, come un propizio dono provvidenziale la sua conoscenza con Bellmer, che, proponendole di seguirlo a Parigi, le offre l'occasione di sradicarsi finalmente dalla sua città natale.

In Francia viene introdotta al circolo del surrealismo, dove entra in contatto per la prima volta con la tecnica del disegno automatico. Ne segue una compilazione di disegni e anagrammi poetici che verranno pubblicati nel 1954 sotto il titolo di Hexentexte (Testi di strega) dalla galleria Springer di Berlino.

Il prezzo da pagare per questa inedita libertà espressiva è però molto caro. Bellmer, infatti, la rende vittima delle sue morbose ossessioni: compagna ideale di un crudele gioco estetico che approfitta della sua già quasi patologica vulnerabilità, viene portata ad identificarsi nel castrante ruolo di modella docile e passiva, e ad offrirsi in sacrificio come ‘oggetto’, pura corporeità da manipolare.

Bellmer vede nella donna l'incarnazione delle sue bambole-feticcio – costruite e fotografate dall’artista nel 1934 nel sinistro Les Jeux de la Poupée – e si diletta in manipolazioni che hanno come fine quello di esaltare lo scambio estetico tra l’immagine della donna-adolescente, del giocattolo e dell’automa.

Il gioco masochista cui Zürn si sottopone risponde indubbiamente a un suo desiderio di conciliazione totalizzante tra arte e vita, ma in questo turbinio lei comincia a soffrire in modo sempre più insostenibile, agitata e perseguitata da frammentari ricordi della violenza infantile, della guerra e da visioni irreali che la ossessionano. Unica convive infatti con la schizofrenia, la cui cura negli anni '50 prevedeva ancora trattamenti brutali, tra cui diversi cicli di elettroshock che finiscono per esacerbare i suoi sintomi, anziché alleviarli.

Ciò non è sufficiente, tuttavia, a frantumare la sua arte, che diviene anzi più febbrile, più viscerale. Il suo universo visivo si popola di delicate figure femminili adornate di squame acuminate, creature ibride che sconfinano tra la flora e la fauna, vegetali rapaci, esseri soprannaturali… Queste creature mostruose, spesso in metamorfosi, sono intricate in un tessuto di linee, punti, geometrie, spirali e reticoli da cui sgorgano innumerevoli occhi. Le inquietanti chimere del suo subconscio emergono così attraverso queste enigmatiche filigrane, che rimandano alla scissione tra volto e corpo, un'operazione fondamentalmente inscritta nella sua esperienza autobiografica. Il risultato è un'atmosfera irreale e fiabesca che, pur avendo echi surrealisti o di art brut, conserva sempre una specifica e inconfondibile individualità.

Come nel disegno, Zürn sviluppa un proprio stile anche nelle poesie-anagrammi: affina e padroneggia una tecnica di composizione virtuosistica, in cui ogni verso del componimento corrisponde a una rielaborazione delle lettere dell'alfabeto utilizzate nella frase d'apertura.

L'ossessività della forma rispecchia perfettamente la stessa cosciente follia del contenuto, a volte persino rivendicata, in opposizione a un mondo esterno che non di rado le appare banale, estraneo, ostile. Parlando di sé non esita ad ammettere:

"Se qualcuno mi avesse detto che era necessario divenire folle per avere queste allucinazioni, avrei accettato volentieri di diventarlo".

In tal senso, l’evasione nell’irrazionale è assimilabile alla creatività: attraverso la sua arte e il suo punto di vista, Zürn cerca di rivendicare il suo spazio, per svincolarsi dall'immagine che gli altri avevano creato di lei. Le sue opere non sono dunque una rappresentazione della follia, ma follia resa visibile, esternata.

L'arte diviene per Zürn un duplice rifugio: racconto e auto-terapia, un luogo di transito dove cercare sollievo dalla malattia che la consuma. Questo profondo malessere, espresso graficamente in circonvoluzioni che vorrebbero infrangere i limiti del foglio, riflette uno spaesamento e un'afflizione che la condurranno al suicidio. Un tragico epilogo, gettandosi dalla finestra della sua casa parigina il 19 ottobre 1970, già presagito nel già citato romanzo Oscura primavera, pubblicato appena l'anno prima.

Con la morte viene a coincidere un gelido silenzio: il suo nome, così come le sue opere, sembrano svanire nel nulla, rimosse da quelle stesse gallerie e musei che pur l'avevano accolta durante la sua carriera. Nessuna retrospettiva, nessun riconoscimento. Solo l'ombra di una bambola "troppo fragile", una donna "troppo disturbata".

La sua arte ci costringe oggi a guardare dove di solito ci voltiamo. Perché Unica Zürn non era solo un'artista, era una donna che ha tentato di rompere il silenzio intorno alla sofferenza psicologica, che non era al tempo soltanto una malattia, bensì una condanna sociale. E ogni linea tracciata da Unica è stata una sfida lanciata a un mondo che tentava di metterla a tacere. Lei però non ha taciuto, e noi oggi gridiamo di nuovo il suo nome.

c.t.

Commenti